Chapter 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएँ

In Text Questions and Answers

प्रश्न 1.

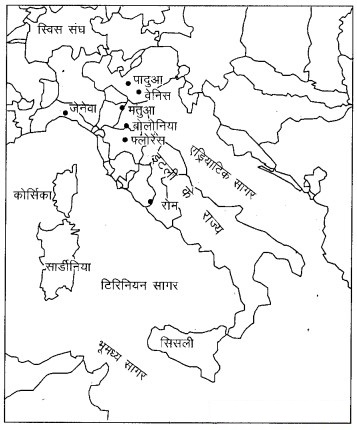

इटली के मानचित्र में वेनिस को ढूँढ़िए और पृ. 154 पर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आप नगर का वर्णन कैसे करेंगे ? यह शहर किसी कथील नगर से कैसे भिन्न है ?

उत्तर:

मानचित्र-इटली के राज्य

वेनिस नगर की अवस्थिति एवं वर्णन-वेनिस नगर पादुआ नगर के दक्षिण पूर्व में तथा मंतुआ नगर के उत्तर में स्थित है। वेनिस, इटली का एक प्रमुख नगर है। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या 154 पर दिया गया चित्र 1370 ई. की एक घटना की याद में 1500 ई. में बनाया गया था। वेनिस के इस चित्र से वहाँ के नगर-राज्य की लोकतान्त्रिक सरकार के बारे में पता चलता है। वेनिस के संयुक्त मण्डल की संस्था का नगर पर पूर्ण अधिकार होता था। इस परिषद् में 25 वर्ष की आयु वाले सम्भ्रान्त वर्ग के समस्त पुरुष सदस्य होते थे। इस संयुक्त मण्डल का गठन नगर में अनेक प्रकार की गड़बड़ियों तथा जन-उपद्रवों को रोकने के लिए किया गया था। इस नगर की शासन प्रणाली संयुक्त मण्डलों के हाथों में थी, जिनमें धन-सम्पदा को आधार बनाकर कुलीनवंशी लोगों को सदस्यता में प्राथमिकता दी जाती थी।

किन्तु केवल अभिजात वर्ग के लोग ही सत्ता पर अधिकार न रखें, इसलिए गरीब लोगों को छोड़कर अपने विशिष्ट गुणों से सम्पन्न नागरिक लोगों का भी इसमें प्रतिनिधित्व होता था। इस प्रकार इस नगर में सभी को सरकार चलाने का अधिकार मिलने लगा। वेनिस नगर की कथील नगर से भिन्नता-बारहवीं सदी में फ्रांस में बड़े-बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा, जो कथीड्रल कहलाए। इन चर्चों के चारों ओर विकसित होने वाले नगर कथील नगर कहलाए। जबकि वेनिस नगर का विकास एक नगर-राज्य के रूप में हुआ था। जहाँ एक तरफ कथीड्रल-नगर तीर्थस्थल बन गये जिन पर मुख्य रूप से पादरियों का नियन्त्रण था, वहीं वेनिस के नगर-राज्य पर एक लोकतान्त्रिक सरकार का नियन्त्रण था।

प्रश्न 2.

सोलहवीं शताब्दी ई. के इटली के कलाकारों की कृतियों के विभिन्न वैज्ञानिक तत्वों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

16वीं शताब्दी के इटली के कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से भी सहायता मिली। सजीव मूर्तियों को बनाने की इस नयी परम्परा की शुरुआत 1416 ई. में दोनातल्लो ने की थी। नर-कंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में गए। बेल्जियम मूल के आन्ड्रीयस वेसेलियस जो पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर-फाड़ की। इससे आधुनिक शरीर-क्रिया विज्ञान का प्रारम्भ हुआ। चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियाँ नहीं थीं लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की।

उन्हें अब यह मालूम हो गया कि ‘रेखागणित’ के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक प्रकार से समझ सकता है तथा बदलते गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों को ‘त्रि-आयामी’ रूप दिया जा सकता है। लेपचित्र (पैंटिंग) के लिए तेल को माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटख बनाया। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गये वस्त्रों के डिजाइन और रंग संयोजन में चीनी तथा फ्रांसीसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है जो चीनियों को मंगोलों से प्राप्त हुई थी इस प्रकार शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी और सौन्दर्य की उत्कृष्ट भावना ने इटली के कलाकारों को एक नये प्रकार की कला का विकास करने का मौका दिया, जिसे यथार्थवाद कहते हैं। साथ ही इन कलाकारों की कृतियाँ अर्थात् कलाकृतियों में विभिन्न वैज्ञानिक तत्व वर्णित थे। लियोनार्डो द विंची की अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर विज्ञान से लेकर गणित और कला तक विस्तृत थी।

प्रश्न 3.

महिलाओं की आकांक्षाओं के सन्दर्भ में एक महिला (फेदेले) और एक पुरुष (कास्टिल्योनी) द्वारा अभिव्यक्त भावों की तुलना कीजिए । उन लोगों की सोच में क्या महिलाओं का एक निर्दिष्ट वर्ग ही था ?

उत्तर:

महिलाओं की आकांक्षाओं के सन्दर्भ में एक महिला (फेदेले) तथा एक पुरुष (कास्टिल्योनी) द्वारा अभिव्यक्त भावों की तुलना-सोलहवीं शताब्दी की कुछ महिलाएँ बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थीं और मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थीं। वेनिस निवासी कसान्द्रा फेदेले (1465-1558 ई.) ने स्वयं लिखा है कि-“यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है न ही किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए।” फेदेले उस काल की उन थोड़ी-सी महिलाओं में से एक थीं जिन्होंने तत्कालीन इस विचारधारा ‘एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हैं’, को चुनौती दी थी। फेदेले का नाम यूनानी और लैटिन भाषा के विद्वानों में प्रसिद्ध था।

फेदेले के विचारों से स्पष्ट होता है कि उस काल में सब लोग शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते थे चाहे वे पुरुष हों या महिला। वे वेनिस की अनेक लेखिकाओं में से एक थीं जिन्होंने वेनिस गणतंत्र की आलोचना की थी, क्योंकि गणतन्त्र में स्वतन्त्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित थी। इसमें महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज्यादा समर्थन किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वतन्त्रता, सम्पत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ यह भी स्पष्ट होता है कि महिलाओं को उस काल में पुरुषों के समान नहीं समझा जाता था।

इसके विपरीत विचार प्रसिद्ध लेखक और कूटनीतिज्ञ बाल्थासार कास्टिल्योनी ने अपनी पुस्तक ‘दि कोर्टियर’ में प्रस्तुत किए हैं। कास्टिल्योनी के अनुसार, अपने तौर-तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव-भंगिमा और छवि से एक महिला को पुरुष जैसा दिखाई नहीं देना चाहिए। एक स्त्री में कोमलता और सहृदयता तथा स्त्रियोचित मधुरता के गुण उसके हाव-भाव में दिखने चाहिए। उसे अपने चाल-चलन, रहन-सहन और अन्य कार्य जो वह करती है, में ऐसे गुण हर हाल में ऐसे दिखाने चाहिए जिनसे वह स्त्री के रूप में दिखाई दे न कि पुरुष जैसी दिखे। यदि उन महानुभावों द्वारा दरबारियों को सिखाए गए नियमों में इन नीति वचनों को जोड़ दिया जाए तो महिलाएँ इनमें से अनेक को अपनाकर खुद को बेहतरीन गुणों से सुसज्जित कर सकेंगी।

कास्टिल्योनी का मानना था कि मस्तिष्क के कुछ ऐसे गुण होते हैं, जो महिलाओं के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने पुरुष के लिए। उदाहरण के लिए अच्छे कुल का होना, दिखावे का परित्याग करना, सहज रूप से शालीन होना, आचरणवान, चतुर और बुद्धिमान होना, ईर्ष्यालु, घमण्डी, कटु और उद्दण्ड न होना आदि। इन गुणों से महिलाएँ उन क्रीड़ाओं को शिष्टता और मनोहरता के साथ सम्पन्न कर सकती हैं, जो उनके लिए उपयुक्त हैं। उपर्युक्त वाद-विवाद से स्पष्ट होता है कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध नहीं था। यद्यपि यह कुछ महिलाओं तक सीमित थी। उच्च वर्ग में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी जबकि व्यापारी और साहूकार वर्ग में अपेक्षाकृत अच्छी थी। उस काल में ‘मार्चिसा ईसाबेला दि इस्ते’ (1474-1539) ने मंटुआ राज्य का शासन अपने पति की अनुपस्थिति में सम्भाला था। अतः कुछ महिलाएँ उच्च पदों पर भी आसीन हो जाती थी। फिर भी हम कह सकते हैं कि सामान्यतया महिलाएँ पुरुषों के समान नहीं थीं।

प्रश्न 4.

वे कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी कैथोलिक चर्च की आलोचना करते थे ?

उत्तर:

प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी निम्नलिखित मुद्दों को लेकर कैथोलिक चर्च की आलोचना करते थे

(i) भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी-15वीं और 16वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च भ्रष्ट हो गया था। उन्होंने भ्रष्ट तरीकों से अपार सम्पत्ति इकट्ठा कर ली थी। चर्च के उच्चाधिकारी चर्च के सदस्यों से रिश्वत (घूस) लेकर उन्हें चर्च के नियमों का पालन करने से मुक्त कर देते थे।

(ii) विलासितापूर्ण जीवन-पोप और पादरी लोग भोग-विलासी हो गए थे। वे चर्च के नियमों का पालन नहीं करते थे। उनमें से कुछ लोगों ने पादरी बनने के लिए रिश्वत या पैसे दिये थे। इस प्रकार उनका जीवन विलासितापूर्ण हो गया था।

(iii) पदों की बिक्री तथा उपहार देना-जो व्यक्ति पोप को अधिक-से-अधिक भेंट देगा वही पादरी बनेगा, ऐसा सिद्धान्त तत्कालीन कैथोलिक चर्चों में बन गया था। पादरी बने कुछ लोग दुष्ट, दुराचारी, भ्रष्ट और धर्म विरोधी कार्य करने वाले भी थे किन्तु उन्हें हटाया नहीं जाता था क्योंकि उन्होंने पोप को ज्यादा दान दिया था। साथ ही एक पादरी एक से अधिक चर्चों का पादरी भी बन सकता था। प्रत्येक चर्च अपनी आय का दसवाँ भाग (1/10 भाग) पोप को उपहार के रूप में देता था। नये पादरी से चर्च की पहले वर्ष की सम्पूर्ण आय पोप अब उपहार में लेने लगे थे। अधिक उपहार के कारण अयोग्य व्यक्ति चर्च के पादरी बनने लगे। धर्म सुधारकों ने कैथोलिक चर्च की इस आधार पर आलोचना की।

(iv) धर्मद्रोही सम्बन्धी निर्णय-उस काल में यदि कोई व्यक्ति चर्च के आदेशों का पालन नहीं करता था तो चर्च के पादरी को यह अधिकार प्राप्त होता था कि उसे धर्म विरोधी घोषित कर दे। अब पादरी लोगों की विलासी प्रवृत्ति ने इसमें भी भ्रष्ट आचरण अपना लिया और वे धर्म विरोधी घोषित होने के बाद ‘क्षमा-पत्र’ को ही बेचने लगे अर्थात् यदि अधिक धन उपहार दिए जायें तो किसी को भी क्षमा करके पुनः कैथोलिक धर्म में ले लिया जाता था।

(v) चर्च की दूषित शिक्षा प्रणाली-कैथोलिक चर्चों के द्वारा शिक्षा लैटिन भाषा में दी जाती थी। वहाँ पर केवल धर्म से सम्बन्धित बातें ही सिखाई जाती थीं। इस शिक्षा प्रणाली में कोई व्यावहारिक शिक्षा सम्मिलित नहीं थी।

(vi) चर्च की आन्तरिक फूट-चर्च में आपसी फूट पड़ने लगी थी। मिस्र के चर्च और मेसोपोटामिया के चर्चों के अलग-अलग संगठन बन गये।

Textbook Questions and Answers

संक्षेप में उत्तर दीजिए

प्रश्न 1.

चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया ? उत्तर-चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृति के निम्नलिखित तत्वों को पुनर्जीवित किया गया

(i) इन शताब्दियों के पुनर्जागरण काल में यूनानी और रोमन संस्कृति में मानवतावादी तत्वों को लेखकों द्वारा अधिक महत्व दिया गया। अब उनकी रचनाओं का केन्द्रबिन्दु मानव था न कि धर्म। मानवतावादियों का मत था कि ईश्वर की सबसे सुन्दर रचना मानव है। उसमें अद्भुत बुद्धि, क्षमता और तर्कशक्ति है। अब लेखकों ने मानव के जीवन तथा सुख-समृद्धि पर जोर दिया। अन्धकार-युग की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनर्स्थापित एवं पुनर्जीवित किया गया।

(ii) यूनानी और रोमन दार्शनिकों; जैसे-प्लेटो और अरस्तू की रचनाओं के अनुवादों को पढ़ना शुरू हुआ। इस काल में एक ओर यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रन्थों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे तो दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों में प्रसारित कर रहे थे। ये ग्रन्थ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, औषधि विज्ञान और रसायनशास्त्र से सम्बन्धित थे।

(iii) एक अन्य तत्व जो पुनर्जीवित किया गया वह था वास्तुकला। पन्द्रहवीं सदी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। पुरातत्वविदों द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानीपूर्वक उत्खनन किया गया और वास्तुकला की एक ‘नई शैली’ से रोमकालीन शैली का पुनरुद्धार किया गया। पोप, धनी व्यक्तियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने वास्तुकारों को अपने भवनों को शास्त्रीय वास्तुकला में निर्मित करने हेतु नियुक्त किया।

(iv) इन शताब्दियों में की गई खोजों से नए व्यापारिक मार्ग भी सामने आये। यूरोप में तथा उसके बाहर की गई खोजों से अनेक संस्कृतियों के रूपों और समूहों का पता चला। इन सभ्यताओं के सभी आवश्यक तत्वों को चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया गया।

प्रश्न 2.

इस काल की इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशिष्टताओं की तुलना कीजिए।

उत्तर:

इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशिष्टताओं की तुलना-

(i) पन्द्रहवीं शताब्दी में इटली में स्थापत्य कला की एक नई शैली का जन्म हुआ, इसे शास्त्रीय शैली कहा गया। यह यूनानी, रोमन एवं अरबी शैलियों का समन्वय थी। इटली की इस नई शास्त्रीय शैली के नमूने चर्चों, राजमहलों और किलों के रूप में मिलते हैं क्योंकि पोप, धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित वास्तुविदों को अपने भवन निर्माण हेतु नियुक्त किया था। इटली की इस वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएँ थीं-भव्य गोलाकार गुम्बद, इन गुम्बदों तथा भवनों की आन्तरिक दीवारों की सजावट, गोल मेहराबदार दरवाजे आदि।

रोम का सेंट पीटर गिरजाघर, पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत, दि पाइटा नामक प्रतिमा, फ्लोरेंस के भव्य गुम्बद, लन्दन का सेन्ट पॉल, वेनिस का सेन्ट मार्क गिरजाघर आदि तत्कालीन वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। दूसरी ओर इस समय इस्लामी वास्तुकला भी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस्लामी वास्तुकला के अन्तर्गत मस्जिदों, मकबरों और राजमहलों के निर्माण पर अधिक जोर दिया गया। सजावट के लिए उन्होंने ज्यामितीय डिजाइन तथा पत्थरों पर ‘पच्चीकारी’ का काम किया। ऊँची मीनारों और खुले आँगनों का प्रयोग इस्लामी भवनों में नजर आता है। विशाल भवनों में बल्क के आकार जैसे गुम्बद (गोल-गुम्बज), मीनारें, घोड़ों के खुरों जैसे मेहराब और मोड़दार स्तम्भ इस्लामी वास्तुकला के नमूने थे।

(ii) इटली के क्लासिक वास्तुविद् भवनों में चित्र बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे और अनेक प्रकार की आकृतियाँ उकेरते थे। कई चित्रों को लकड़ी एवं पत्थरों पर बड़ी सावधानी से उकेरा गया है, परन्तु इस्लामिक वास्तुकला में आकृतियों के प्रतिबन्ध के कारण इसका अभाव दिखाई देता है। इस्लामी भवनों में ऊँची मीनारों तथा खुले आँगनों का प्रयोग होता था जबकि इटली की वास्तुकला में इसका अभाव था।

प्रश्न 3.

मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ? उत्तर-मानवतावादी विचारों का अनुभव सर्वप्रथम इतालवी शहरों में होने के निम्नलिखित कारण थे

(i) इटली के नगरों से सामंतवाद का पतन हो चुका था और स्वतन्त्र ‘नगर-राज्यों की स्थापना हो रही थी। इन नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। ये नगर शिक्षा, कला और व्यापार के केन्द्र बन गए। इसलिए पुनर्जागरण या मानवतावादी विचारधारा इटली में सर्वप्रथम आई।

(ii) यूरोप में सबसे पहले उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास हुए वह इटली के शहरों में सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्थापना के रूप में दिखाई देते हैं। 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधिशास्त्र के प्रमुख अध्ययन केन्द्र रहे। इसका कारण यह था कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य सम्बन्धी थे, इसलिए विधि विशेषज्ञों और नोटरी की बहुत अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे। इनके बिना वृहद व्यापार करना सम्भव न था। फ्रांचेस्को पेट्रार्क ने कानून को रोमन संस्कृति के सन्दर्भ में पढ़ाने पर जोर दिया। इसका ‘दांते’ और ‘जोटो’ के द्वारा समर्थन किया गया। इन लेखकों ने तत्कालीन रीति-रिवाजों का विरोध किया और मानवीय गुणों पर बल दिया। यही मानवतावादी विचारधारा थी।

(iii) इटली के लोग और इटली के शासक वहाँ आकर शरण लेने वाले या बसने वाले विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारो आदि का बड़ा सम्मान करते थे और उन्हें अपने दरबार में रखते थे। इस प्रकार अनेक यूनानी विद्वानों ने वहाँ आकर मानवतावाद का प्रचार और प्रसार करने में बड़ी सहायता की। उन्होंने ही कहा कि मानव संसार की सबसे उत्तम रचना है। इस प्रकार इटली में इकट्ठे हुए इन विद्वानों, इतिहासकारों, कलाकारों के विचारों से वहाँ सर्वप्रथम मानवतावादी संस्कृति पली-बढ़ी।

प्रश्न 4.

वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार’ के विचारों की तुलना कीजिए।

उत्तर:

वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना-वेनिस इटली का एक नगर था। यह एक गणराज्य था। यह चर्च और सामंतों के प्रभाव से लगभग मुक्त था। इस नगर के धनी व्यापारी एवं महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे लोगों में ‘नागरिकता’ की भावना पनपने लगी। नगर के निवासी और सैनिक तानाशाहों के शासन में भी अपने को यहाँ का नागरिक कहलाने में गर्व का अनुभव करते थे।

इस प्रकार इटली में स्वतंत्रता एवं नागरिकता का विकास हुआ। वहीं दूसरी ओर यदि हम समकालीन फ्रांस की स्थिति देखें तो फ्रांस में भी नगर-राज्य थे लेकिन वहाँ निरंकुश राजतंत्र स्थापित था, जहाँ साधारण नागरिक अधिकारों से वंचित थे। वहाँ पर चर्च और लॉर्ड राजनीतिक रूप से शक्तिशाली थे। अभिजात वर्ग का भी वहाँ हस्तक्षेप था। वहाँ नागरिकों का शोषण होना एक साधारण सी बात थी। तत्कालीन फ्रांस के शासक अपने आपको सर्वसत्तावान मानते थे।

इसका अच्छा उदाहरण सम्राट लुई चौदहवाँ है जो यह कहता था कि “मैं राज्य हूँ।” यही कारण है कि वेनिस नगर क्रांति से विहीन रहा, जबकि फ्रांस के नगर-राज्यों को कई क्रांतियों का सामना करना पड़ा। वेनिस नगर में कोई दास नहीं था जबकि फ्रांस में कृषक दासों की सबसे अधिक संख्या थी। उनका जीवन कष्टमय था और उन्हें कठोर दण्ड भी दिया जाता था। संक्षेप में निबन्ध लिखिए

प्रश्न 5.

मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे ?

उत्तर:

यूरोप में तेरहवीं व चौदहवीं शताब्दी में शिक्षा का बहुत अधिक विकास हुआ। तत्कालीन विद्वानों ने विचार व्यक्त किए कि केवल धार्मिक शिक्षाओं से ही काम नहीं चल सकता वरन् प्राचीन लेखकों की रचनाओं और पुराकाल की विशिष्ट सभ्यताओं का भी अध्ययन किया जाए। इसी नई संस्कृति को उन्नीसवीं शताब्दी में ‘मानवतावाद’ का नाम दिया गया। मानवतावादी शब्द उन शिक्षकों के लिए प्रयुक्त किया गया जो व्याकरण, अलंकारशास्त्र, कविता, इतिहास एवं नीतिशास्त्र पढ़ाते थे। मानवतावादी विचारों के अभिलक्षण-मानवतावादी विचारों के अभिलक्षण निम्नलिखित थे

(i) मानव जीवन को धर्म के नियन्त्रण से मुक्ति-मानवतावादी समाज में फैली हुई धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं पाखण्डों की आलोचना करते थे।

(ii) मानव की भौतिक सुख-सुविधाओं पर बल-मानवतावादी भौतिक सम्पत्ति, शक्ति एवं गौरव पर बल देते थे। इटली के वेनिस नगर के मानवतावादी विचारक फ्रेन्चेस्को बरबारो ने अपनी एक पुस्तक में सम्पत्ति प्राप्त करने को एक विशेष गुण बताकर उसका पक्ष लिया। लोरेन्जो वल्ला नामक मानवतावादी के अनुसार, ‘इतिहास का अध्ययन मनुष्य को भोग विलास से जीवन व्यतीत करने हेतु प्रेरित करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेज़र में भोग विलास पर लगाई गईं ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की भी आलोचना की।

(iii) अच्छे व्यवहारों पर बल-मानवतावादी विचारक अच्छे व्यवहारों पर बल देते थे। उनकी अच्छे व्यवहारों के प्रति रुचि थी, जैसे-व्यक्ति को किस प्रकार विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनने चाहिए एवं सभ्य व्यक्ति को किसमें दक्षता प्राप्त करनी चाहिए आदि।

(iv) मानव का स्वभाव बहुमुखी है-मानवतावाद का आशय यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता व सम्पत्ति की प्रतिस्पर्धा का परित्याग करके अन्य कई तरीकों से अपने जीवन को सफल व समृद्ध बना सकता था। मानवतावादियों की मान्यता थी कि मानव का स्वभाव बहुमुखी है। सामन्ती समाज तीन भिन्न भिन्न वर्गों, यथा-पादरी, अभिजात व कृषक में विश्वास करता था परन्तु मानवतावादियों ने इसे अस्वीकार कर दिया।

(v) वैज्ञानिक दृष्टिकोण-मानवतावाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है और स्वतंत्र चिंतन व नये-नये विचारों पर बल देता है।

(vi) मानव के मान-सम्मान पर बल-मानवतावाद में मानव के मान-सम्मान, उसके हुनर एवं उसके विशिष्ट गुणों पर बल दिया जाता था।

(vii) वर्तमान जीवन को सुन्दर व उपयोगी बनाना-मानवतावादी विचारक वर्तमान जीवन को सुन्दर, आनंददायक व उपयोगी बनाने पर बल देते थे। वे परलोक की अपेक्षा इस लोक को सुखी एवं सफल बनाने पर बल देते थे।

प्रश्न 6.

सत्रहवीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा? उसका एक सुचिंतित विवरण दीजिए।

उत्तर:

सत्रहवीं शताब्दी के यूरोपियों की दृष्टि में विश्व-सत्रहवीं शताब्दी में विश्व आधुनिक युग में प्रवेश कर चुका था। सम्पूर्ण विश्व में कला, विज्ञान, धर्म, साहित्य, समाज व राजनीति आदि समस्त क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके थे। अतः उसने एक नया रूप धारण कर लिया जो पूर्ववर्ती विश्व से निम्नलिखित बातों में भिन्न था

(i) यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग यह सोचने लगे थे कि वे गाँव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। फ्लोरेंस, रोम, वेनिस जैसे नगर कला और विद्या के केन्द्र बन गए थे।

(ii) नये-नये वैज्ञानिक आविष्कारों तथा विभिन्न भौगोलिक खोजों के कारण सम्पूर्ण विश्व में लोगों के जीवन, रहन-सहन के स्तर, व्यापार व वाणिज्य, कला और वास्तुकला तथा साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ।

(iii) विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। इस युग में नए सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए एवं नवीन आविष्कार किए गए। कॉपरनिकस ने इस मत का प्रतिपादन किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिससे दिन-रात होते हैं। जोहानेस कैप्लर ने कॉपरनिकस के सिद्धान्त को गणित के प्रमाणों से पुष्ट किया। इसी प्रकार चिकित्साशास्त्र, रसायनशास्त्र व भौतिकशास्त्र आदि क्षेत्रों में भी पर्याप्त उन्नति हुई। वेसेलियस ने शल्य चिकित्सा के आधार पर आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारम्भ किया, जिससे कई रोगों की चिकित्सा करना सम्भव हो सका।

(iv) गुटेनबर्ग ने इस काल में मुद्रण मशीन का आविष्कार किया जिससे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ गयी। अब पुस्तकें यूरोपीय देशों व अन्य देशों में आसानी से उपलब्ध होने लगी। इससे लोगों को ज्ञान और विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त हुई एवं धार्मिक आडम्बरों व पाखण्डों से विश्वास हटने लगा।

(v) आधुनिक युग में सामुद्रिक यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। नौसंचालन की नयी तकनीक ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूरस्थ क्षेत्रों की जल यात्रा करना सम्भव बना दिया। साहसी नाविकों; जैसे-कोलम्बस, वास्कोडिगामा, मेगलन आदि ने विभिन्न देशों को खोजकर यूरोप को संसार के अनेक देशों से मिला दिया। नये-नये समुद्री मार्ग खोजे गए। अफ्रीका, अमरीका एवं भारत के कई द्वीपों व अन्तरीपों की खोज की गई।

(vi) यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी थी। लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनान व रोम की प्राचीन दुनिया से करने लगे।

(vii) साधारण जनता में शिक्षा का प्रसार हुआ व दास कृषकों को मुक्ति प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त व्यापारी वर्ग के प्रभाव में वृद्धि हुई एवं कुलीन लोगों के सम्मान में कमी आयी। viii) विश्व के विभिन्न देशों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। नये राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। पोप की राजनीतिक शक्ति में कमी आयी तथा सम्राटों की शक्ति में वृद्धि हुई। भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान बनाना प्रारम्भ कर दिया।

(ix) मानव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होने लगा। अब लोग स्वतन्त्रतापूर्वक चिंतन करने लगे। सत्य की खोज, वाद-विवाद, कौशल तथा तार्किक दृष्टिकोण का विकास हुआ।

(x) मानव में भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास होने लगा। वह वर्तमान जीवन को सुखी व सम्पन्न बनाने के लिए प्रयत्न करने लगा।

(xi) उद्योग-धन्धों का विकास होना प्रारम्भ हो गया। व्यापारी धनी वर्ग बन गये तथा पूँजीवाद का विकास हुआ। इन समस्त बातों ने औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की।