Chapter 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण

Intext Questions and Answers

प्रश्न 1.

प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है ?

उत्तर:

सामान्य व उत्क्रमण चुम्बकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय कटक के समानान्तर स्थित हैं, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। प्लेटों की प्रवाह दर का मापन मैग्नेटिक स्ट्रेटिग्राफी मापक के द्वारा किया जाता है। सामान्यतया प्लेटों की प्रवाह दर 2 से 5 सेमी. प्रतिवर्ष होती है। उदाहरणार्थ-आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है जो कि 2.5 सेमी. प्रतिवर्ष से भी कम है जबकि ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशान्त महासागरीय उभार जो कि चिली से 3400 किमी. पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशान्त महासागर में है, इसकी प्रवाह दर 5 सेमी. प्रतिवर्ष है जो कि सबसे अधिक है।

Textbook Questions and Answers

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

(i) निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की सम्भावना व्यक्त की ?

(क) अल्फ्रेड वेगनर

(ख) अब्राहम आरटोलियस

(ग) एन्टोनियो पेलैग्रिनी

(घ) एडमण्ड हेस।

उत्तर:

(ख) अब्राहम आरटोलियस

(ii) पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित है ?

(क) पृथ्वी का परिक्रमण

(ख) पृथ्वी का घूर्णन

(ग) गुरुत्वाकर्षण

(घ) ज्वारीय बल।

उत्तर:

(ख) पृथ्वी का घूर्णन

(iii) इसमें से कौन-सी लघु प्लेट नहीं है ?

(क) नजका

(ख) फिलीपीन

(ग) अरब

(घ) अण्टार्कटिक।

उत्तर:

(घ) अण्टार्कटिक।

(iv) सागरीय अधस्तल विस्तार सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार

नहीं किया?

(क) मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएँ

(ख) महासागरीय नितल की चट्टानों में सामान्य व उत्क्रमण चुम्बकत्व क्षेत्र की पट्टियों का होना

(ग) विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण

(घ) महासागरीय तल की चट्टानों की आयु।

उत्तर:

(ग) विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण

(v) हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है ?

(क) महासागरीय-महाद्वीपीय अभिसरण

(ख) अपसारी सीमा

(ग) रूपान्तर सीमा

(घ) महाद्वीपीय-महाद्वीपीय अभिसरण।

उत्तर:

(घ) महाद्वीपीय-महाद्वीपीय अभिसरण।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए

प्रश्न (i)

महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वेगनर ने किन बलों का उल्लेख किया ?

उत्तर:

महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वेगनर ने निम्न दो बलों का उल्लेख किया

- पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल

- ज्वारीय बल।

ध्रुवीय फ्लीइंग बल का सम्बन्ध पृथ्वी के घूर्णन से है। पृथ्वी की आकृति पूर्णतयाः गोलाकार न होकर भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। भूमध्य रेखा का यह उभार पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण है। ज्वारीय बल का सम्बन्ध सूर्य और चन्द्रमा के आकर्षण से है। इससे महासागरों में ज्वार उत्पन्न होता है।

प्रश्न (ii)

मैंटल में संवहन धाराओं के आरम्भ होने और बने रहने के क्या कारण हैं ?

उत्तर-मैंटल में संवहन धाराओं की उत्पत्ति रेडियोऐक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप की भिन्नता के कारण होती है। इस प्रकार की धाराओं का अस्तित्व सम्पूर्ण मैंटल में मिलता है। चूँकि रेडियोएक्टिव पदार्थ मैंटल में अवस्थित हैं अतएव इस प्रकार की संवहन धाराएँ मैंटल में बनी रहती हैं। संवहन धाराएँ, चक्रीय रूप में सम्पूर्ण मैंटल में प्रवाहित होती रहती हैं।

प्रश्न (ii)

प्लेट की रूपान्तर सीमा, अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा में मुख्य अन्तर क्या है ?

उत्तर:

प्लेट की रूपान्तर सीमा में पर्पटी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अभिसरण सीमा में एक प्लेट, दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है फलस्वरूप पर्पटी का विनाश होता है जबकि अपसारी सीमा में दो प्लेट एक-दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं, जिससे नई पर्पटी की रचना होती है।

प्रश्न (iv)

दक्कन ट्रैप के निर्माण के दौरान भारतीय स्थलखण्ड की स्थिति क्या थी ?

उत्तर:

आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50° दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशियन प्लेट के मध्य ‘टेथिस सागर’ स्थित था। भारतीय प्लेट का एशियाई प्लेट की ओर प्रवाह हुआ। आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले ज्वालामुखी उद्गार से तीव्र लावा प्रवाह हुआ और दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया एक लम्बे समय तक चलती रही। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप भूमध्य रेखा के समीप स्थित था।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए

प्रश्न (i)

महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त’ का प्रतिपादन वेगनर महोदय ने सन् 1912 में किया। इन्होंने बताया कि प्राचीनकाल में सभी महाद्वीप एक-दूसरे से जुड़े थे। इसे इन्होंने ‘पैंजिया’ कहा। इसके चारों ओर विशाल जलीय भाग था जिसे ‘पैंथालासा’ कहा गया। बाद में पैन्जिया का विखण्डन हुआ और प्रवाह द्वारा महाद्वीप व महासागरों की वर्तमान स्थिति प्राप्त हुई।

वेगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन के सम्बन्ध में निम्न प्रमाण दिए

(1) महाद्वीपों में साम्य-वेगनर के अनुसार दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका की तट-रेखाओं में समानता मिलती है, इन्हें एक-दूसरे से जोड़ा जा सकता है। 1964 ई. में बुलर्ड नामक विद्वान के द्वारा कम्प्यूटर से तैयार मानचित्र द्वारा तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ।

(2) महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता-दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका के अन्ध महासागरीय तटों में समानता मिलती है। इन दोनों के किनारों पर पाये जाने वाले समुद्री निक्षेप ‘जुरैसिक काल’ के हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कभी ये महाद्वीप मिले थे और अन्ध-महासागर की स्थिति नहीं थी।

(3) टिलाइट-हिमानी निक्षेपों से निर्मित अवसादी चट्टानों को ‘टिलाइट’ कहा जाता है। ये चट्टानें गोण्डवानालैण्ड के भागों-भारत, अफ्रीका, फाकलैण्ड द्वीप, मेडागास्कर, अण्टार्कटिका एवं ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं। हिमावरण का प्रभाव इन स्थलखण्डों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि कभी ये सभी भूखण्ड एक ही स्थलखण्ड के भाग थे।

(4) प्लेसर निक्षेप-अफ्रीका महाद्वीप के घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप मिलते हैं। यहाँ चट्टानों का अभाव मिलता है। सोनायुक्त शिराएँ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील में मिलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि घाना में पाये जाने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से सम्बद्ध हैं। अतः स्पष्ट है कि ये दोनों महाद्वीप मिले थे।

(5) जीवाश्मों का वितरण-स्थलखण्डों के विपरीत समुद्री किनारों पर पाये जाने वाले जीवावशेष व वनस्पति अवशेष में समानता मिलती है। ‘लैमूर’ भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि ये तीनों स्थलखण्ड जुड़े हुए थे जिसे ‘लेमरिया’ कहा जाता था। मेसोसारस नामक छोटे जीव के अवशेष दक्षिणी अफ्रीका के केप प्रान्त और ब्राजील के इरावर शैल समूहों में ही पाये जाते हैं तथा ग्लोसोपेट्रिस वनस्पति पाई जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कभी ये दोनों भाग एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। आज इन दो स्थानों के बीच की दूरी 4800 किमी. है।

प्रश्न (ii)

महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त एवं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त में मूलभूत अन्तर बताइए।

उत्तर:

महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त एवं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त में प्रमुख अन्तर निम्न हैं

महाद्धीपीय विस्थापन सिद्धान्त | प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त |

1. इस सिद्धान्त का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर ने सन् 1912 में किया। | 1. यह सिद्धान्त मैकेन्जी, पारकर एवं मोरगन ने सन् 1967 में प्रतिपादित किया। |

2. महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धान्त महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति व वितरण की व्याख्या करता है। | 2. प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त का सम्बन्ध विभिन्न भूगर्भिक घटनाओं से है। इस सिद्धान्त के द्वारा महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, पर्वत-निर्माण, भूकम्प एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति आदि की विस्तृत व्याख्या की जाती है। |

3. विस्थापन सिद्धान्त के अनुसार आरम्भिक काल में सभी महाद्वीप एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। इस जुड़े स्थल रूप को वेगनर ने ‘पैन्जिया’ कहा है। | 3. इस सिद्धान्त के अनुसार महाद्वीप एवं महासागर अनियमित एवं भिन्न आकार वाली प्लेटों पर स्थित हैं और गतिशील हैं। |

4. इस सिद्धान्त के अनुसार सभी स्थलखण्ड पैनिका के रूप में सम्बद्ध थे। बाद में पैन्जिया का विखण्डन हुआ। इसका उत्तरी भाग अंगारालैण्ड और दक्षिणी भाग गोण्डवानालैण्ड कहलाया। यह घटना आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुई। | 4. इस सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी का स्थलमण्डल सात मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। |

5. इस सिद्धान्त के अनुसार स्थलखण्ड सियाल के बने हैं जो अधिक घनत्व वाले सीमा पर तैर रहे हैं। अर्थात् केवल स्थलखण्ड गतिशील हैं। | 5. इस सिद्धान्त के अनुसार एक विवर्तनिक प्लेट जो महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थलखण्डों से मिलकर बना है, एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में गतिशील है। |

6. वेगनर के अनुसार महाद्वोपों का प्रवाह ध्रुवीय फ्लीइंग बल एवं सूर्य तथा चन्द्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। | 6. इस सिद्धान्त के अनुसार प्लेटें दुर्बलता मण्डल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान हैं। इनकी गति का प्रमुख कारण मैंटल में उत्पन्न होने वाली संवहनीय धाराएँ हैं। |

प्रश्न (iii)

महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धान्त के उपरान्त की प्रमुख खोज क्या है, जिससे वैज्ञानिकों ने महासागर एवं महाद्वीपीय वितरण के अध्ययन में पुनः रुचि ली ?

उत्तर:

वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धान्त एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है, किन्तु कालान्तर में इस सिद्धान्त की कुछ आलोचनाएँ हुईं परन्तु आज भी इसकी कुछ कमियों को छोड़कर यह सिद्धान्त महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण की समुचित व्याख्या करता है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धान्त के उपरान्त वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध करायी जो वेगनर के समय में ज्ञात नहीं थीं। इस सम्बन्ध में निम्न दो जानकारियाँ महत्वपूर्ण रहीं

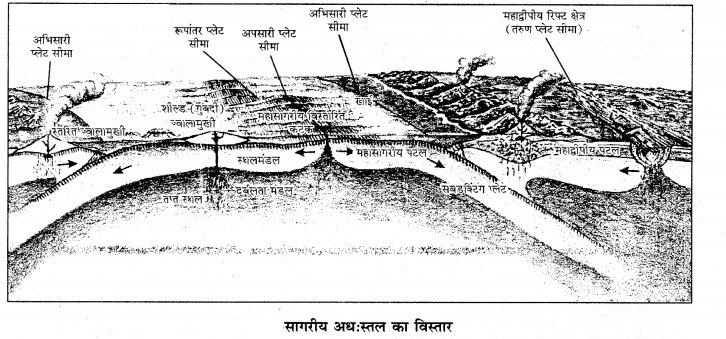

- सागरीय अधःस्तल का विस्तार

- प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त।

1. सागरीय अधःस्तल का विस्तार (सागर नितल प्रसरण)-सागरीय अधःस्तल का विस्तार चट्टानों के पुरा चुम्बकीय गुणों के अध्ययन का परिणाम रहा है। इसी आधार पर हेस महोदय ने 1961 ई. में एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसे ‘सागरीय अधःस्तल विस्तार’ सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है। हेस के अनुसार, महासागरीय कटकों के सहारे ज्वालामुखी उद्गार होते हैं जिससे महासागरीय पर्पटी में विभेदन होता है। लावा इस दरार को भरकर पर्पटी को दोनों ओर धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय अधःस्तल का विस्तार हो रहा है। इन्होंने बताया कि यदि ज्वालामुखी पर्पटी से एक नई पर्पटी का निर्माण होता है तो दूसरी ओर महासागरीय गौं में इसका विनाश होता है।

2 .प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त-दृढ़ भूखण्डों को प्लेट कहते हैं और प्लेटों के खिसकाव की क्रिया को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त का प्रतिपादन सन् 1967 ई. में मैकेन्जी, पारकर तथा मोरगन ने किया। एक विवर्तनिक प्लेट महाद्वीप एवं महासागरों के स्थलमंडलों से मिलकर बनती है। प्लेटें गतिशील होती हैं जिनके कारण उन पर स्थित महाद्वीप एवं महासागरों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी का स्थलमण्डल सात मुख्य प्लेटों एवं कुछ छोटी प्लेटों में बँटा हुआ है। इन प्लेटों की सीमाओं के सहारे नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ एवं भ्रंश आदि हैं। इन गतिशील प्लेटों के किनारों के सहारे ही ज्वालामुखी उद्गार, भूकम्प आदि आकस्मिक घटनाएँ होती रहती हैं।