Chapter 15 पृथ्वी पर जीवन

Textbook Questions and Answers

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

(i) निम्नलिखित में से कौन जैवमण्डल में सम्मिलित हैं ?

(क) केवल पौधे

(ख) केवल प्राणी

(ग) सभी जैव व अजैव जीव

(घ) सभी जीवित जीव।

उत्तर:

(घ) सभी जीवित जीव।

(ii) उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं ?

(क) प्रेयरी

(ख) स्टैपी

(ग) सवाना

(घ) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर:

(ग) सवाना

(iii) चट्टानों में पाए जाने वाले लौहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है ?

(क) आयरन कार्बोनेट

(ख) आयरन ऑक्साइड

(ग) आयरन नाइट्राइट

(घ) आयरन सल्फेट।

उत्तर:

(ख) आयरन ऑक्साइड

(iv) प्रकाश-संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाई-ऑक्साइड जल के साथ मिलकर

क्या बनाती है ?

(क) प्रोटीन

(ख) कार्बोहाइड्रेट्स

(ग) एमिनो एसिड

(घ) विटामिन ।

उत्तर:

(ख) कार्बोहाइड्रेट्स

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए

प्रश्न (i)

पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर:

जीवधारियों का आपस में और उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर्सम्बन्धों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है।

प्रश्न (ii)

पारितन्त्र क्या है ? संसार के प्रमुख पारितन्त्र प्रकारों को बताइए।

उत्तर:

किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु (अजैविक तत्वों) से ऐसा अन्तर्सम्बन्ध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएँ स्पष्ट रूप से समायोजित हों, उसे पारितन्त्र कहा जाता है।

पारितन्त्र प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है

- स्थलीय,

- जलीय। प्रश्न

(iii) खाद्य श्रृंखला क्या है ? चराई खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण देते हुए इसके अनेक स्तर बताएँ।

उत्तर:

भोजन से ऊर्जा ग्रहण करने के लिए निरन्तर भक्षण प्रक्रिया दोहराने से जीवधारियों में ऊर्जा के आदान-प्रदान की जो शृंखला बनती है, उसे खाद्य-श्रृंखला कहा जाता है। इस चक्र में खाद्य-ऊर्जा भोज्य से भोजक को स्थानान्तरित होती है।

चराई खाद्य श्रृंखला का उदाहरणपादप प्लवक (प्लैंकटन) – प्राणी प्लवक – छोटी मछली – बड़ी मछली – मानव।

प्रश्न (iv)

खाद्य जाल (Food Web) से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण सहित बताइए।

उत्तर:

एक पारिस्थितिकी तन्त्र की विभिन्न आहार श्रृंखलाएँ कहीं-न-कहीं परस्पर सम्बन्धित होती हैं। इन आहार श्रृंखलाओं का सम्मिलित रूप खाद्य जाल कहलाता है। उदाहरण-एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है, वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है तथा तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर रहता है।

प्रश्न (v)

बायोम क्या है ?

उत्तर:

पौधों तथा प्राणियों का एक समुदाय, जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर मिलता है, बायोम कहलाता है। बायोम पाँच प्रकार के होते हैं

- वन बायोम

- मरुस्थलीय बायोम

- घास भूमि बायोम

- जलीय बायोम

- पर्वतीय बायोम।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए।

प्रश्न (i)

संसार के विभिन्न वन बायोम (Forest Biomes) की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर—विश्व में निम्नलिखित चार प्रकार के वन बायोम मिलते हैं.

- भूमध्य रेखीय वन बायोम

- पर्णपाती वन बायोम

- शीतोष्ण कटिबन्धीय वन बायोम

- बोरियल वन बायोम।

1. भूमध्यरेखीय वन बायोम की महत्वपूर्ण विशेषताएँ-भूमध्यरेखीय वन बायोम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं.

- यह वन बायोम भूमध्य रेखा से 10° उत्तरी तथा 10° दक्षिणी अक्षांश के मध्य विस्तृत मिलता है।

- इस वन बायोम में लगभग 20° से 25° से. के मध्य तापमान मिलते हैं।

- इस वन बायोम में मिलने वाली मिट्टी अम्लीय होती है तथा उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है।

- इस बायोम में असंख्य प्रजातियों के वृक्षों के झुंड मिलते हैं।

- ये वृक्ष लम्बे तथा सघन होते हैं। साथ ही कीट-पतंगे, चमगादड़, पक्षी व स्तनधारी जन्तु भी मिलते हैं। ये सदाबहार वनों के रूप में जाने जाते हैं।

- इनमें वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेमी. से अधिक मिलता है।

2. पर्णपाती वन बायोम की महत्वपूर्ण विशेषताएँ पर्णपाती वन बायोम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- यह वन बायोम 10° से 25° उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य विस्तृत है।

- इस वन बायोम में तापमान 25° से 30° से. के मध्य रहता है तथा एक ऋतु में वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेमी. रहता है।

- इस वन बायोम की मिट्टी में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं।

- इस बायोम में मध्यम ऊँचाई के कम घने वृक्ष मिलते हैं, जिनमें एक साथ अनेक प्रजातियाँ मिलती हैं। साथ ही यहाँ भी कीट-पतंगे, चमगादड़, पक्षी व स्तनधारी जन्तु मिलते हैं। इसमें ग्रीष्मकाल में पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं।

3. शीतोष्ण कटिबन्धीय वन बायोम की महत्वपूर्ण विशेषताएँ शीतोष्ण कटिबन्धीय वन बायोम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- यह वन बायोम पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी-पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप व मध्य यूरोप में मिलते हैं।

- इस बायोम में तापमान 20° से 30° से. के मध्य मिलते हैं।

- वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेमी. के मध्य वर्षपर्यन्त समान रूप से वितरित पाई जाती है। स्पष्ट ऋतुएँ तथा कठोर शीत ऋतु होती हैं।

- इस बायोम की मिट्टी उपजाऊ तथा अपघटक जीवों से सम्पन्न होती है।

- इस बायोम में मध्यम, सघन व चौड़े पत्तों वाले वृक्ष मिलते हैं।

इसमें पौधों की प्रजातियों में कम विविधता मिलती है। ओक, बीच, मेप्पल यहाँ मिलने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। गिलहरी, खरगोश, पक्षी, काले भालू, पहाड़ी शेर व स्कंक यहाँ मिलने वाले प्रमुख जन्तु हैं।

4. बोरियल वन बायोम की महत्वपूर्ण विशेषताएँ बोरियल वन बायोम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- यह वन बायोम यूरेशिया व उत्तरी अमेरिका के उच्च अक्षांशीय भाग, साइबेरिया का कुछ भाग, अलास्का, कनाडा तथा स्केंडनेवियन देशों में विस्तृत मिलता है।

- इस बायोम में छोटी आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षारहित लम्बी शीत ऋतु मिलती है।

- इस बायोम की मृदा अम्लीय तथा पोषक तत्वों की कमी रखने वाली होती है। मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत मिलती है।

- इस बायोम में सदाबहार कोणधारी वन; जैसे-पाइन, फर तथा स्यूस प्रमुख रूप से पाये जाते हैं।

- कठफोड़ा, चील, भालू, हिरण, खरगोश, भेड़िया व चमगादड़ यहाँ मिलने वाले प्रमुख जन्तु हैं।

प्रश्न (ii)

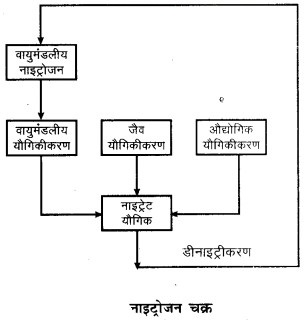

जैव भू-रासायनिक चक्र (Bio-geochemical Cycle) क्या है ? वायुमंडल में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण (Fixation) कैसे होता है ? वर्णन करें।

उत्तर:

जैव भू-रासायनिक चक्र से आशय-पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमण्डल व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का सन्तुलन लगभग एक जैसा रहा है। रासायनिक तत्वों का यह सन्तुलन पौधों तथा प्राणी ऊतकों से होने वाले चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना है। जैवमंडल में जीवधारियों व पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू-रासायनिक चक्र कहा जाता है। वायुमण्डल में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण-वायु में स्वतन्त्र रूप से पायी जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जीव सीधे ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। केवल कुछ मृदा बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एलगी (Blue green algae) ही इसे सीधे गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम हैं। सामान्यत: नाइट्रोजन यौगिकीकरण (Fixation) द्वारा ही प्रयोग में लायी जाती है। स्वतन्त्र नाइट्रोजन को मृदा बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल वायुमण्डल से प्राप्त कर अमोनिया तथा नाइट्रेट में बदलते रहते हैं।

वायुमण्डल में तड़ित विसर्जन (Lightening) व अंतरिक्ष विकिरण (Cosmic Radiation) के दौरान उपस्थित कुछ नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में यौगिकीकरण हो जाता है। महासागरों में मिलने वाले कुछ सागरीय जीव मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में बदलकर उसे वायुमण्डल में विमुक्त कर देते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधों में इसका स्वांगीकरण होता है। शाकाहारी जन्तुओं द्वारा इन पौधों के खाने पर इस नाइट्रोजन का कुछ भाग उनके शरीर में चला जाता है। जीवधारियों तथा पौधों के मृत होने पर इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित वियोजक तथा बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट यौगिक में बदल दिया जाता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। मिट्टी में उक्त विधियों से प्राप्त नाइट्रेट्स का पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे हरे पौधों द्वारा पुनः नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है।

प्रश्न (iii)

पारिस्थितिकी सन्तुलन (Ecological Balance) क्या है ? इसके असन्तुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करें।

उत्तर:

पारिस्थितिकी सन्तुलन किसी पारिस्थितिकी तन्त्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था को पारिस्थितिकी सन्तुलन कहा जाता है। यदि किसी पारिस्थितिकी तन्त्र में मानवीय या प्राकृतिक शक्तियों द्वारा एकाएक असन्तुलन पैदा कर दिया जाय तो वह पारिस्थितिकी तन्त्र की स्वसाम्यावस्थित व्यवस्था (Homeostatic Mechanism) उसकी क्षतिपूर्ति कर उसे शीघ्र ही सन्तुलन की स्थिति में ला देती है।

पारिस्थितिकी असन्तुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपाय-

पारिस्थितिकी असन्तुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपाय निम्नवत् हैं

- पारिस्थितिकी तन्त्र में जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत स्थायी रहे तथा प्राकृतिक अनुक्रमण (Natural Succession) के द्वारा इसमें परिवर्तन भी होते रहें। इसे पारितन्त्र में हर प्रजाति की संख्या के एक स्थायी सन्तुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। यह सन्तुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा तथा परस्पर सहयोग से होता है।

- कुछ प्रजातियाँ अपने भोजन व जीवित रहने के लिये दूसरी प्रजातियों पर निर्भर करती हैं, जिससे प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है तथा सन्तुलन बना रहता है।

- पौधों के पारिस्थितिकी सन्तुलन में परिवर्तन के कई कारण हैं; जैसे-स्थानान्तरित कृषि करने से द्वितीय वन प्रजातियाँ; जैसे-घास, बाँस तथा चीड़ आदि के वृक्ष प्रारम्भिक प्रजातियों के स्थान पर उग आते हैं तथा प्रारम्भिक वनों की संरचना को बदल देते हैं।

- पादप समुदाय के असन्तुलन में मानवीय हस्तक्षेप को प्रतिबन्धित कर देना चाहिए।

- प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने के लिये प्रभावी उपाय किये जाने चाहिये।

- निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधता वहाँ के पर्यावरणीय कारकों का संकेतक है। इन कारकों का समुचित ज्ञान व समझ पारितन्त्र के सन्तुलन में सहायक होता है।

परियोजना कार्य

प्रश्न (ii)

अपने स्कूल प्रांगण में पाए जाने वाले पेड़, झाड़ी व सदाबहार पौधों पर एक संक्षिप्त लेख लिखें और लगभग आधे दिन यह पर्यवेक्षण करें कि किस प्रकार के पक्षी इस वाटिका में आते हैं? क्या आप इन पक्षियों की । विविधता का भी उल्लेख कर सकते हैं?

उत्तर:

मेरा स्कूल राजस्थान राज्य के दौसा जिले के बाँदीकुई उपखंड में है। मेरा विद्यालय प्रांगण एक बड़े प्रांगण के रूप में मिलता है। मुख्य विद्यालय प्रांगण के अग्रिम व पश्च भाग में उद्यान व वाटिका बनी हुई है। इसमें अनेक प्रकार के पेड़-पौधे व झाड़ियाँ मिलती हैं। हमारे जिले की जलवायु मुख्यतः उपार्द्र प्रकार की है। इस कारण यहाँ अनेक प्रकार की लताएँ देखने को मिलती हैं। मेरे विद्यालय में अशोक वृक्ष के अनेक पौधे, एस्ट्रोनिया के पौधे, तुलसी के पौधे, मनी प्लांट की लताएँ, नीम के वृक्ष, विभिन्न प्रकार के फूलों व फलों के पौधे (गेंदा, हजारा, गुलाब, सूरजमुखी, पपीता, नीबू के वृक्ष, आंवले के कुछ वृक्ष विशेष रूप से मिलते हैं। इसके अलावा पूरी स्कूल वाटिका घासों से आच्छादित है। विद्यालय वाटिका का पर्यवेक्षण-लगभग आधे दिन तक विद्यालय की उद्यान वाटिका का पर्यवेक्षण करने पर उसमें आने वाले पक्षियों में गौरैया, विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएँ, कबूतर, कौए, तोते व मोर विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। विद्यालय में आने वाले इन सभी पक्षियों में रंग सम्बन्धी, आकार सम्बन्धी, खान-पान सम्बन्धी, आवाज सम्बन्धी, पंख सम्बन्धी, घोंसले सम्बन्धी अनेक भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं।