Chapter 1 भूगोल एक विषय के रूप में

Textbook Questions and Answers

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

(i) निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल (Geography) शब्द (Term) का प्रयोग किया ?

(क) हेरोडट्स

(ख) गैलीलियो

(ग) इरेटॉस्थेनीज

(घ) अरस्तू।

उत्तर:

(ग) इरेटॉस्थेनीज

(ii) निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है ?

(क) पत्तन

(ख) मैदान

(ग) सड़क

(घ) जल उद्यान।

उत्तर:

(ख) मैदान

(iii) स्तम्भ ‘I’ एवं स्तम्भ II’ के अन्तर्गत लिखे गये विषयों को पढ़िए

स्तम्भ ‘I’

|

स्तम्भ ‘II’

|

1. मौसम विज्ञान | (अ) जनसंख्या भूगोल |

2. जनांकिकी | (ब) मृदा भूगोल |

3. समाजशास्त्र | (स) जलवायु विज्ञान |

4. मृदा विज्ञान | (द) सामाजिक भूगोल |

सही मेल को चिह्नांकित कीजिए

(क) 1ब, 2स, 3अ, 4द

(ख) 1द, 2ब, 3स, 4अ

(ग) 1अ, 2द, 3ब, 4स

(घ) 1स, 2अ, 3द, 4ब।

उत्तर:

(घ) 1स, 2अ, 3द, 4ब।

(iv) निम्नलिखित में से कौन-सा प्रश्न कार्य-कारण सम्बन्ध से जुड़ा हुआ है ?

(क) क्यों

(ख) क्या

(ग) कहाँ

(घ) कब।

उत्तर:

(क) क्यों

(v) निम्नलिखित में से कौन-सा विषय कालिक संश्लेषण करता है ?

(क) समाजशास्त्र

(ख) मानवशास्त्र

(ग) इतिहास

(घ) भूगोल।

उत्तर:

(ग) इतिहास

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए

प्रश्न (i)

आप विद्यालय जाते समय किन महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं ? क्या वे सभी समान हैं अथवा असमान ? उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए अथवा नहीं ? यदि हाँ, तो क्यों?

उत्तर:

सांस्कृतिक लक्षणों से अभिप्राय उन सभी भू-दृश्यों से है जिन्हें मानव स्वयं निर्मित करता है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मकान (अधिवास), सड़कें, रेलमार्ग, खेत, खलिहान, कारखाने, बन्दरगाह, बागान आदि का निर्माण करता है। विद्यालय जाते समय ये भू-दृश्य स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इनमें सर्वत्र असमानता मिलती है। समय के साथ-साथ इनमें परिवर्तन भी होता रहता है। ये सब भूगोल के विषय-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। इन सभी लक्षणों को भूगोल के अध्ययन में शामिल करना चाहिए क्योंकि भूगोल पृथ्वी तल (Earth-surface) का अध्ययन है। पृथ्वी तल पर व्याप्त विभिन्नताओं का अध्ययन भूगोल का मुख्य विषय है। अतएव धरातल पर उपलब्ध सांस्कृतिक लक्षणों का अध्ययन भूगोल विषय के अन्तर्गत किया जाना पूर्णरूपेण उचित है।

प्रश्न (ii)

आपने एक टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद, संतरा एवं लौकी देखी होगी। इनमें से कौन-सी वस्तु की आकृति पृथ्वी की आकृति से मिलती-जुलती है ? आपने इस विशेष वस्तु को पृथ्वी की आकृति का वर्णन करने के लिए क्यों चुना है ?

उत्तर:

टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद, सन्तरा एवं लौकी में से पृथ्वी की आकृति संतरे की आकृति से मिलती-जुलती है। सन्तरे के दोनों शीर्ष गोलाकार न होकर कुछ चपटे होते हैं। पृथ्वी की आकृति भी पूर्णतः गोलाकार नहीं है। इसके उत्तरी-दक्षिणी एवं पूर्वी-पश्चिमी व्यास में अन्तर है। अतएव पृथ्वी की आकृति का वर्णन करने के लिए सन्तरे का चयन अधिक तर्कसंगत है।

प्रश्न (iii)

क्या आप अपने विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं ? हम इतने पौधारोपण क्यों करते हैं ? वृक्ष किस प्रकार पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखते हैं ?

उत्तर:

हाँ। हमारे विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन किया जाता है। वन मानव के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। वनों के अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ हैं। आज मानव स्वार्थपूर्ति के लिए वनों का निर्ममतापूर्वक शोषण कर रहा है जिससे वनों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार धरातल के कम से कम 33 प्रतिशत भाग पर वनों का होना आवश्यक है किन्तु हमारे देश में वन प्रतिशत इससे बहुत कम हैं। अतएव हम प्रतिवर्ष अधिक से अधिक पौधारोपण करते हैं। वृक्ष पारिस्थितिक सन्तुलन को बनाये रखने में सहायक होते हैं। इनसे तापमान नियन्त्रित होता है, वर्षा होने में मदद मिलती है, वृक्ष भूमि एवं मृदाक्षरण को रोकते हैं तथा वन्य जीवों के आवास-स्थल भी हैं। इस प्रकार अनेक रीतियों से वन पारिस्थितिक सन्तुलन को बनाये रखने में मदद करते हैं।

प्रश्न (iv)

आपने हाथी, हिरण, केंचुए, वृक्ष एवं घास को देखा है। वे कहाँ रहते एवं बढ़ते हैं ? उस मण्डल को क्या नाम दिया गया है ? क्या आप इस मण्डल के कुछ लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं ?

उत्तर:

हमने हाथी, हिरण, केंचुए, वृक्ष एवं घास देखे हैं। ये सभी जीवमण्डल में रहते एवं बढ़ते हैं। भू-मण्डल के जिस भाग में विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तु निवास करते हैं, वह जैवमण्डल (Biosphere) कहलाता है। जैवमण्डल; जलमण्डल, स्थलमण्डल एवं वायुमण्डल के मध्य एक पतली पट्टी को कहते हैं। जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवों के विकास की उपयुक्त दशाएँ उपलब्ध होती हैं और जीव इसमें अपना विकास करते हैं। इसी मंडल में जीवों की विभिन्न क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं।

प्रश्न (v)

आपको अपने निवास से विद्यालय जाने में कितना समय लगता है ? यदि विद्यालय आपके घर की सड़क के उस पार होता तो आप विद्यालय पहुँचने में कितना समय लेते ? आने-जाने के समय पर आपके घर एवं विद्यालय के बीच की दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है ? क्या आप समय को स्थान या इसके विपरीत स्थान को समय में परिवर्तित कर सकते हैं ?

उत्तर:

अपने निवास से विद्यालय जाने में हमें सामान्यतः 30 मिनट का समय लगता है। यदि विद्यालय घर की सड़क के उस पार होता तो विद्यालय पहुँचने में कम समय अर्थात् लगभग 2 मिनट ही लगते। आने-जाने के समय पर विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी का स्पष्ट प्रभाव होता है। यदि घर से विद्यालय दूर है तो समय अधिक और यदि नजदीक है तो समय कम लगता है। इसके विपरीत यदि विद्यालय किसी वाहन से जाते हैं तो समय कम लगेगा और यदि पैदल जाया जाता है तो समय अधिक लगेगा। इस प्रकार समय को स्थान या स्थान को समय में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्यालय की 30 मिनट की दूरी को वाहन से केवल 10 मिनट में ही पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार वाहन से चलने पर दूरी कम प्रतीत होती है और पैदल जाने पर अधिक समय लगता है और वही दूरी अधिक प्रतीत होती है।

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए

प्रश्न (i)

आप अपने परिस्थान (Surrounding) का अवलोकन करने पर पाते हैं कि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों तथ्यों में भिन्नता पाई जाती है। सभी वृक्ष एक ही प्रकार के नहीं होते। सभी पशु एवं पक्षी जिसे आप देखते हैं, भिन्न-भिन्न होते हैं। ये सभी भिन्न तत्व धरातल पर पाये जाते हैं। क्या अब आप यह तर्क दे सकते हैं कि भूगोल प्रादेशिक/क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है ?

उत्तर:

मानव जिस परिवेश में निवास करता है, उसमें प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दो प्रकार के भू-दृश्य दिखाई देते हैं। मानव प्राकृतिक भू-दृश्य को परिवर्तित करके सांस्कृतिक भू-दृश्य का निर्माण करता है। ये दोनों प्रकार के भू-दृश्य सर्वत्र एकसमान नहीं होते। इनमें सर्वत्र विभिन्नता मिलती है। भूमध्यरेखीय प्रदेशों में प्राप्त होने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भू-दृश्य, शीतोष्ण कटिबन्धीय अथवा शीत कटिबन्धीय क्षेत्रों से सर्वथा भिन्न होते हैं। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों की भू-दृश्यावली, मैदानी, पठारी अथवा रेगिस्तानी क्षेत्रों से भिन्न होती है। इन सबका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। इसीलिए भूगोल को क्षेत्रीय/प्रादेशिक विभिन्नताओं का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है।

क्षेत्रीय विभिन्नता की अवधारणा का विकास 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया। रिचथोफेन ने प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं हम्बोल्ट एवं रिटर की विचारधाराओं का संश्लेषण करते हुए पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय विभिन्नता की ओर संकेत किया। इसके पश्चात् हैटनर ने अपने लेखों में क्षेत्रीय/प्रादेशिक विभिन्नता की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया। हैटनर ने भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा-“भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से सम्बन्धित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है।” हैटनर ने भूगोल की परिभाषा, उद्देश्य तथा अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए कई अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित किये थे।

इन्होंने भूगोल को पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विज्ञान (Chorological Science) बतलाया था। इन्होंने स्पष्ट किया कि भूगोल पृथ्वी तल के क्षेत्रों एवं स्थानों की भिन्नता का और स्थानिक सम्बन्धों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बाद में चलकर इस संकल्पना का विकास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल-डि-ला ब्लाश, चोले आदि ने किया। ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं की एक समिति ने सन् 1950 में भूगोल की परिभाषा में क्षेत्रीय विभिन्नता एवं उनके सम्बन्धों को सम्मिलित किया।

अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने भी क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा के विकास में अपनी सहमति व्यक्त की। उनके मतानुसार-“भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करने वाला षय है। यह भिन्नता जलवायु, वनस्पति, उच्चावच, मिट्टी, जनसंख्या, भूमि-उपयोग, उद्योग-धन्धों आदि में मिश्रित रूप से एवं उनके अन्तर्सम्बन्धों में व्यक्त होती है।” क्षेत्रीय/प्रादेशिक विभिन्नता धरातल पर सर्वत्र देखने को मिलती है। यह विभिन्नता भौतिक तत्वों के साथ-साथ मानव के जीवन, रहन-सहन एवं उनके निवास क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। भूगोल में इन सबका अध्ययन किया जाता है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय/प्रादेशिक विभिन्नताओं का अध्ययन करने वाला विषय माना गया है।

प्रश्न (ii)

आप पहले ही भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में अध्ययन कर चुके हैं। इन विषयों के समाकलन का प्रयास उनके अन्तरापृष्ठ (Interface) पर प्रकाश डालते हुए कीजिए।

उत्तर:

भूगोल एक संश्लेषणात्मक (Synthesising) विज्ञान है। इसका प्रमुख कार्य प्रदेश विशेष के सन्दर्भ में विविध तत्वों के अन्तर्सम्बन्धों तथा उनसे उत्पन्न समग्र स्वरूप का समाकलन करना है। प्राचीन काल में, पृथ्वी तल पर जितने भी तत्त्व विद्यमान थे उनका समाकलित स्वरूप प्रकट करना भूगोल का प्रमुख कार्य था। कालान्तर में जैसे-जैसे मानव ज्ञान का विस्तार होता गया, प्रत्येक तत्व के बारे में विस्तृत जानकारी की आवश्यकता महसूस हुई और विश्लेषण के फलस्वरूप प्रत्येक तत्व को विज्ञान का रूप दे दिया गया; जैसे-जलवायु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मृदा विज्ञान। मानव की आवश्यकताओं से सम्बन्धित विषयों के सन्दर्भ में सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ। भूगोल का अन्तरापृष्ठ (Interface) सम्बन्ध सभी प्राकृतिक-भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से है।

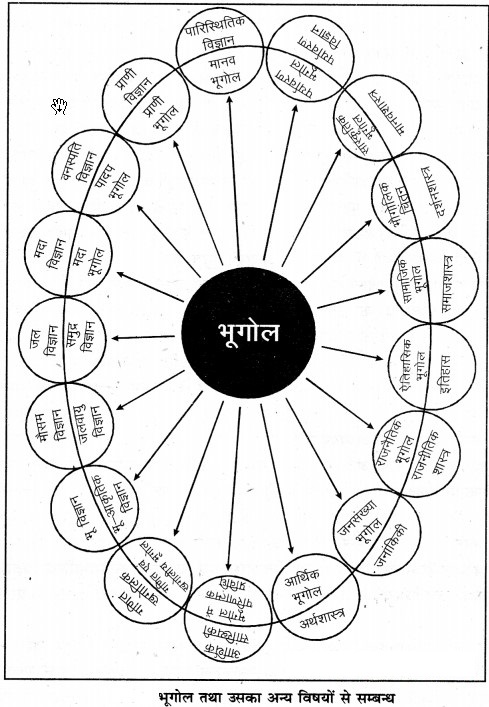

प्राकृतिक विज्ञानों से अन्तरापृष्ठ सम्बन्ध के रूप में भौतिक भूगोल का सम्बन्ध-भौमिकी, मौसम विज्ञान, जलविज्ञान, मृदा विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा प्राणि विज्ञान से है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय-समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, जनांकिकी, दर्शनशास्त्र, मानवशास्त्र आदि मानव भूगोल से अन्तरापृष्ठ सम्बन्ध के रूप में जुड़े हुए हैं। दिये गये रेखाचित्र द्वारा भूगोल के अन्तरापृष्ठ सम्बन्ध को प्रमुख प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से दर्शाया गया है जो भूगोल के समाकलित स्वरूप को स्पष्ट करता है।

स्पष्ट है कि भूगोल का सम्बन्ध सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से है। भूगोल के उपागम की प्रकृति समग्रात्मक (Holistic) है जो इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तन्त्र है। इसका अभिप्राय यह है कि विश्व में किसी भी तत्व का अस्तित्व एकल नहीं है, उस पर स्थानीय तत्वों का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। भूगोल का सम्बन्ध धरातल से है। अतएव क्षेत्रीय सम्बन्ध में यथार्थता का विश्लेषण करना ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। भूगोल स्थानिक सन्दर्भ में यथार्थता की समग्रता का अध्ययन करता है। इसके साथ ही यह अन्य विषयों के समाकलन का भी प्रयास करता है। आधुनिक तकनीक ने आज मानव को अन्य ग्रहों पर भी पहुंचा दिया है। इस प्रकार भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से अन्तरापृष्ठ सम्बन्ध है।

परियोजना कार्य

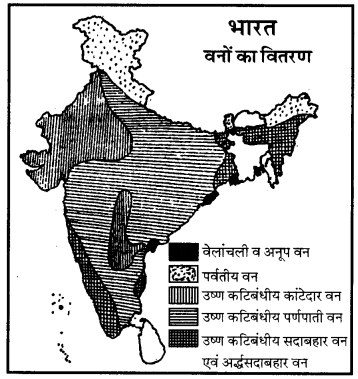

(अ) वन को एक संसाधन के रूप में चुनिए, एवं

(i) भारत के मानचित्र पर विभिन्न प्रकार के वनों के वितरण को दर्शाइए।

उत्तर

प्रश्न (ii)

‘देश के लिए वनों के आर्थिक महत्व’ के विषय पर एक लेख लिखिए।

उत्तर:

देश के लिए वनों का आर्थिक महत्व भारत प्राकृतिक वन संसाधन, उनकी संरचना और महत्व की दृष्टि से बहुत ही सम्पन्न है। यहाँ लगभग 5,000 किस्म (Species) की लकड़ियाँ मिलती हैं जिसमें से 450 का व्यावसायिक महत्व है और इनसे लकड़ी का विभिन्न प्रकार का टिकाऊ सामान बनाने के अतिरिक्त अनेक औषधियाँ (एसीटोन, मेथिल, एल्कोहॉल, तेल, क्लोरोफार्म, सल्फैनेमाइड आदि) बनती हैं। इन वनों में सारसापरिला, मूसली, वैलेडोना, नक्सवोमिका आदि की प्राप्ति होती है। इन वनों में उत्तम किस्म के टिम्बर के वृक्ष मिलते हैं। इन पर अनेक लकड़ी का सामान बनाने, लकड़ी चीरने, कागज, पेन्सिल, चाय की पेटियों, गत्ते, दियासलाई, प्लाईवुड, खिलौने आदि बनाने के कारखाने निर्भर करते हैं। वनों में अनेक किस्म के पशु-पक्षी एवं जंगली जीव पाये जाते हैं।

भारत के प्रमुख वनोत्पाद इमारती लकड़ी, जलावन लकड़ी, घासें, बाँस, चमड़ा बनाने वाले पदार्थ, गोंद, लाख, त्रिफला, तेन्दूपत्ता, कत्था, जड़ी-बूटियाँ, शहद और ऐसी अनेक वस्तुएँ वनों से प्राप्त होती हैं। भारत कीमती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के सागौन की ललक यूरोप तक के देशों में रही है। इसी प्रकार शीशम, साल, चन्दन और आबनूस की महत्ता सर्वविदित है। भारत में लट्ठा लकड़ी उत्पादित होती है जो एशिया में सबसे अधिक है। यहाँ कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ियाँ उत्पादित की जाती हैं लेकिन कठोर लकड़ी की प्रधानता है। मुलायम लकड़ी में सफेद फर, देवदार चीड़, मील पाइन, स्प्रंस और रोजवुड विशेष उल्लेखनीय हैं।

भारत का कागज उद्योग जो वनों पर आधारित है अब एक विकसित उद्योग है। यहाँ के 80 से अधिक कारखाने बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हरियाणा और पंजाब में फैले हुए हैं जो प्रतिवर्ष 27 हजार मीट्रिक टन कागज उत्पादन करते हैं। भारत में लाख उत्पादन विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा लाख उत्पादक देश है। भारत का 92 प्रतिशत लाख विदेशों को निर्यात किया जाता है। अनुमानतः प्रतिवर्ष ₹ 60 करोड़ मूल्य का लाख निर्यात किया जाता है। देश में मध्य प्रदेश एवं बिहार लाख के प्रमुख उत्पादक राज्य है एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के वनों का नाश हो रहा है, जबकि प्रतिवर्ष वृक्षों का पुनर्स्थापन 8 लाख हैक्टेयर का ही होता है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि को गैर-वन भूमि में बदले जाने से पूर्व केन्द्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अधिनियम को लागू किये जाने के बाद से वन भूमि के अपवर्तन की दर घटकर 25,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष हो गई है। ‘नष्ट वनों को उपभोग के आधार पर पुनर्जीवित करने के लिए जनजातियों और ग्रामीण निर्धन वर्ग का संगठन’ नामक योजना देश के नौ राज्यों में लागू की जा रही है। वन क्षेत्र में वृद्धि के अलावा इस योजना का उद्देश्य आदिवासी लोगों को रोजगार और फलोपभोग की सुविधाएँ मुहैया करवाने की है। देश में वनों में आग लगने के कारणों का पता लगाने, उनकी रोकथाम और विरोध करने के लिए चन्द्रपुर (महाराष्ट्र), हल्द्वानी और नैनीताल में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) के सहयोग से एक आधुनिक वन अग्नि नियन्त्रण परियोजना शुरू की गई है। वर्तमान में यह योजना भारत के अनेक राज्यों में चल रही है। वनों से दो प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं

(1) प्रत्यक्ष लाभ-ईंधन की प्राप्ति, उद्योगों के लिए लकड़ी, अन्य पदार्थ; जैसे-खैर, चन्दन, कत्था, तेल, दवाइयाँ, लाख, काष्टमण्ड, गोंद, औषधियाँ, राल व विरोजा एवं खस आदि प्राप्त होते हैं।

(2) अप्रत्यक्ष लाभ:

- जलवायु नम एवं सन्तुलित रहती है,

- बाढ़ नियन्त्रण

- जंगली जानवरों से रक्षा,

- वर्षा लाने में सहायक

- उपजाऊपन बढ़ाने में सहायक

- पर्यावरण सन्तुलन बनाने में सहायक

- पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र।

प्रश्न (iii)

भारत में वन संरक्षण का ऐतिहासिक विवरण राजस्थान एवं उत्तरांचल (वर्तमान उत्तराखण्ड) में ‘चिपको आन्दोलन’ पर प्रकाश डालते हुए प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

वर्तमान में वन एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। किसी क्षेत्र या राष्ट्र के लिए वनों से असंख्य उपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता तो होती है साथ ही वनों के अविवेकपूर्ण शोषण से सूखा एवं बाढ़ों का प्रकोप बढ़ता है। जल की कमी से सिंचाई एवं जल-विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लकड़ी की उपलब्धता में कमी होती है, भूमि कटाव में वृद्धि होती है तथा भूमि की गुणवत्ता में निरन्तर ह्रास होता है। अतः मानवीय सभ्यता को कायम रखने के लिए वनों को दुरुपयोग एवं क्षति से बचाकर उनका संरक्षण एवं प्रबन्धन वर्तमान समय की अनिवार्यता है। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति, 1952 में लागू की, जिसे सन् 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत् पोषणीय वन प्रबन्धन पर बल दिया गया जिससे एक ओर वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जायेगा और दूसरी ओर स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा। इस वन नीति के मुख्य उद्देश्य हैं

- देश में 33% वन लगाना

- पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखना तथा पारिस्थितिक असन्तुलित क्षेत्रों में वन लगाना

- देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण

- मृदा अपरदन तथा मरुस्थलीकरण को रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियन्त्रण

- निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वनारोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार

- वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना

- वृक्षारोपण करना, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने हेतु जन-आन्दोलन चलाना जिसमें महिलाएँ भी शामिल हों ताकि वनों पर दबाव कम हो।

वन संरक्षण नीति के तहत सन् 1730 ई. जोधपुर (राजस्थान) जिले के खेजड़ली गाँव में वृक्षों की रक्षा के लिए अमृतादेवी ने आन्दोलन चलाया था, जिसमें अमृता देवी के साथ-साथ अनेक महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी

और इसी क्रम में सुन्दर लाल बहुगुणा ने उत्तराखण्ड (टिहरी) में वृक्षों की कटाई रोकने हेतु ‘चिपको आन्दोलन’ चलाया जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने सहयोग किया।